L'agriculture carbone : une tromperie qui gagne du terrain

L'année 2024 a été particulièrement difficile pour le secteur des crédits carbone, chaque semaine apportant son lot de scandales [1]. Les enquêtes menées par la BBC sur des projets de crédits carbone gérés par des organisations étasuniennes de conservation ont révélé des cas de violences sexuelles au Kenya et des affirmations exagérées sur la réduction de la déforestation au Cambodge [2] Le Washington Post a dénoncé des développeurs de projets de crédits carbone au Brésil qui auraient accaparé illégalement plus de 20 millions d'hectares de terres publiques. De son côté, la chaîne allemande ZDF a mis en lumière ce qu'elle a qualifié de « l'un des plus grands cas de fraude de l'industrie pétrolière allemande », dans lequel des compagnies pétrolières auraient utilisé des projets carbone en Chine « n'existant que sur le papier » pour atteindre leurs objectifs en matière d'émissions [3].

Le scandale le plus embarrassant pour le secteur a probablement été l'inculpation de l'une de ses figures emblématiques, Ken Newcombe, ancien PDG de C-Quest Capital LLC, un développeur de projets de crédits carbone. Ce dernier a en effet été accusé de fraude par le bureau du procureur général des États-Unis pour avoir émis des millions de faux crédits carbone dans le cadre d'un projet de fourneaux au Malawi [4]. »

L'année 2025 pourrait s'avérer encore pire. Shell a essuyé de vives critiques pour avoir utilisé des « crédits fantômes » issus de projets rizicoles en Chine afin de qualifier son gaz naturel de « neutre en carbone ». Par ailleurs, un tribunal kenyan a jugé que les zones de conservation utilisées pour vendre des crédits carbone à Meta, Netflix et British Airways ne reposaient sur aucun fondement légal [5]. De plus, un développeur de crédits carbone, qui avait vendu des crédits à des stars d'Hollywood et à des milliardaires étasuniens sous le slogan « Clean rich is the new filthy rich » (« Les éco-riches sont les nouveaux ultra-riches »), fait actuellement l'objet d'une enquête menée par le ministère de la Justice et la Securities and Exchange Commission des États-Unis [6].

Malgré cette succession de scandales, l'intérêt des entreprises pour les crédits carbone reste intact. Dans certains milieux, il n'a fait que se renforcer. Alors que la plupart des scandales concernent des projets de compensation carbone fondés sur des « émissions évitées » (comme la protection des forêts tropicales), de nombreuses entreprises se tournent désormais vers des projets qui prétendent éliminer le carbone et le séquestrer dans les sols ou les arbres. En 2024, GRAIN a mis en lumière la façon dont cette évolution a provoqué une nouvelle ruée sur les terres pour des projets de plantation d'arbres et de cultures destinées à la production de crédits carbone [7]. Entre 2016 et 2024, plus de 9 millions d'hectares de terres ont été saisis pour ces projets, dont la grande majorité se situent dans le Sud global, et sont souvent associés à des scandales et à des préjudices pour les communautés locales [8].

Aujourd'hui, un autre type de projet de crédits carbone émerge : l'« agriculture carbone ». Ces projets prétendent séquestrer le carbone dans les sols en incitant les agriculteurs et agricultrices à mettre en œuvre des pratiques telles que la culture sans labour ou la rotation des cultures de couverture, techniques censées augmenter la teneur en carbone organique du sol. Bien que ces projets soient en développement depuis au moins dix ans, le marché des crédits liés à l'agriculture carbone a mis du temps à décoller [9]. À la fin de l'année 2022, seulement 0,02 % des 1,7 milliard de crédits émis sur les marchés volontaires du carbone provenaient de ce type de projet [10]. Toutefois, sous l'impulsion de puissantes entreprises de l'agrobusiness, la donne pourrait bientôt changer.

Un avenir incertain

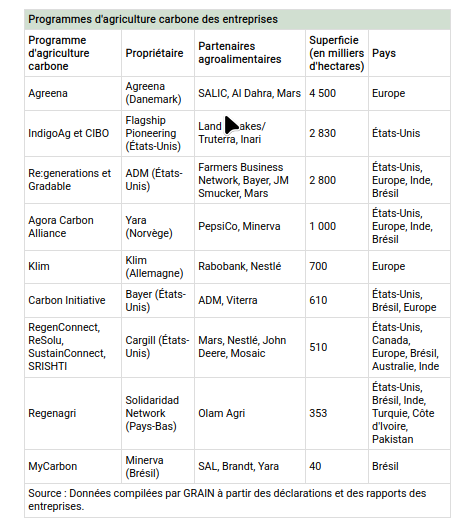

Des dizaines d'entreprises recrutent actuellement des agriculteurs et agricultrices pour participer à ces programmes d'agriculture carbone. La plupart ciblent les grandes exploitations d'Amérique du Nord, d'Europe et du Brésil, mais certaines initiatives s'adressent aux petites structures. C'est le cas du programme mené par l'ONG néerlandaise Solidaridad, qui recrute de petits agriculteurs et agricultrices du Sud global produisant du coton, du cacao et d'autres cultures de base pour des entreprises [11]. (Voir tableau ci-dessous : Programmes d'agriculture carbone des entreprises)

La plupart des programmes d'agriculture carbone sont gérés par des sociétés agroalimentaires ou développés en partenariat étroit avec elles. Pour les géants des semences, des engrais et des pesticides, comme Yara ou Bayer, ces programmes sont un moyen d'attirer les agriculteurs et agricultrices sur leurs plateformes numériques, afin de les inciter à acheter davantage de leurs produits [12]. De leur côté, des entreprises agroalimentaires telles que Cargill, ADM et Mars voient dans l'agriculture carbone un moyen de réduire les émissions excessives de leurs chaînes d'approvisionnement, connues sous le nom d'émissions du « Scope 3 ». Ces programmes leur permettent de quantifier le carbone séquestré dans les sols par les agriculteurs et agricultrices et de le déduire de leurs émissions du Scope 3. Les entreprises appellent cela des « insets » (ou « compensations carbone intégrées ») pour les différencier des crédits carbone classiques, produits en dehors de leurs chaînes d'approvisionnement.

Les entreprises se lancent à corps perdu dans l'agriculture carbone, alors que les bases scientifiques de cette approche sont contestées [13]. L'idée repose sur une hypothèse simpliste : une tonne de carbone extraite de l'atmosphère et convertie en carbone organique du sol équivaudrait à une tonne de carbone émise par la combustion des énergies fossiles. Autrement dit, une tonne de carbone « séquestrée » compenserait une tonne d'émissions. Or, cette équivalence est fausse. Une tonne de combustibles fossiles laissée dans le sol est facilement quantifiable et permanente, tandis que le carbone séquestré dans les sols agricoles est difficile à mesurer avec précision et extrêmement instable, en particulier dans un contexte de chaos climatique.

Selon un article scientifique publié dans Nature en novembre 2024, pour « neutraliser » efficacement les émissions des combustibles fossiles, les projets de séquestration du carbone devraient stocker le carbone pendant au moins 1 000 ans [14]. Or, les programmes actuels d'agriculture carbone des entreprises n'exigent que des garanties que sur une durée maximale de 40 ans, et dans de nombreux cas, sur 10 ans ou moins [15].

Les scientifiques soulignent également que le sol a un taux de saturation en carbone. Il existe une limite à la quantité de carbone qui peut être ajoutée dans le sol, et la vitesse d'absorption diminue progressivement à mesure que la limite est atteinte. Autrement dit, si les « émissions nettes » d'une exploitation agricole (émissions moins absorptions) diminuent pendant la durée d'un projet d'agriculture carbone, elles remontent ensuite à mesure que l'exploitation se rapproche du taux de saturation. Or, les programmes d'agriculture carbone actuels ne prennent pas ce phénomène en compte. En réalité, une fois ces limites intégrées aux calculs, les scientifiques estiment que les absorptions liées à l'agriculture carbone ne pourraient compenser qu'à peine 1 % des émissions mondiales annuelles de gaz à effet de serre [16]. Un chiffre dérisoire face aux gigantesques émissions du système alimentaire, qui représente à lui seul plus d'un tiers des émissions mondiales annuelles [17].

Malgré cette polémique, les organismes de certification des crédits carbone ont largement adopté l'agriculture carbone et s'empressent d'élaborer des normes et des protocoles de certification. Les principaux acteurs du secteur, comme Gold Standard et Verra, ont déjà mis en place des normes dédiées à l'agriculture carbone ainsi que des protocoles internationaux pour la compensation carbone intégrée (insetting) au sein des chaînes d'approvisionnement [18].

S'attribuer tout le crédit

En janvier 2025, la société danoise Agreena a mis en place le premier « projet agricole à grande échelle » enregistré selon la nouvelle méthodologie de Verra dédiée à l'agriculture carbone. « Il s'agit d'un moment crucial pour le mouvement de l'agriculture régénérative et pour orienter vers les agriculteurs et agricultrices le financement carbone dont ils ont cruellement besoin », affirme Simon Haldrup, PDG d'Agreena [19].

Mais il est difficile d'affirmer que les « agriculteurs et agricultrices » qui travaillent avec l'entreprise de M. Haldrup ont réellement besoin d'un financement carbone. Agreena travaille principalement avec de grandes exploitations agricoles en Europe, et près de la moitié des terres agricoles certifiées dans le cadre de son projet appartiennent à des fonds souverains d'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis [20].

Le puissant fonds souverain d'Arabie saoudite, le Fonds d'investissement public (PIF), qui détient également une grande partie de la compagnie pétrolière nationale Saudi Aramco, contrôle environ 200 000 hectares de terres agricoles en Ukraine via sa division agroalimentaire, SALIC. Celle-ci affirme avoir enregistré 156 000 hectares dans le projet d'agriculture carbone d'Agreena, certifié par Verra [21]. De son côté, le fonds souverain d'Abu Dhabi, ADQ, fortement impliqué dans le secteur pétrolier et gazier, a récemment acquis une exploitation de 55 000 hectares en Roumanie, qui serait la plus grande exploitation agricole d'Europe [22]. Cette exploitation fait également partie du projet d'agriculture carbone d'Agreena [23]/.

SALIC cherche également à obtenir des crédits carbone par le biais de l'élevage bovin au Brésil. Sa filiale Minerva, l'un des plus grands producteurs de viande au monde, tristement célèbre pour ses liens avec la déforestation et l'accaparement des terres en Amazonie, a récemment lancé MyCarbon, un programme d'agriculture carbone qui vise à produire des crédits carbone en augmentant la teneur en carbone des sols des pâturages dégradés [24]. Parmi ses partenaires figurent le géant norvégien des engrais Yara, qui incitera les agriculteurs et agricultrices participant·es à appliquer des engrais chimiques sur les pâturages (pratique encore peu répandue au Brésil), et la société étasunienne de pesticides Brandt, qui commercialisera sa nouvelle gamme de pesticides biologiques dans le cadre du programme [25].

Minerva, qui commercialise son bœuf exporté comme « neutre en carbone », a déjà commencé à vendre des crédits carbone issus de ses programmes sur le marché volontaire du carbone d'Arabie saoudite (également contrôlé par le PIF), ainsi que sur la nouvelle bourse carbone de Dubaï [26]. Jusqu'à présent, la plupart des crédits ont été achetés par Saudi Aramco [27].

Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg pour l'Arabie saoudite et le Brésil. Alors que Saudi Aramco achetait les crédits carbone de Minerva, les gouvernements brésilien et saoudien engageaient des négociations autour d'un projet de 120 milliards de dollars des États-Unis, connu sous le nom de PNCPD, visant à « récupérer et convertir » 40 millions d'hectares de pâturages et à doubler la production alimentaire du Brésil [28]. Ce programme d'agriculture carbone à grande échelle, dans lequel SALIC est le principal acteur du secteur privé, repose sur un financement mixte combinant crédits carbone, prêts et investissements étrangers. Cet accord permettra à l'Arabie saoudite d'obtenir plus de viande bovine et des compensations carbone pour ses compagnies pétrolières, tandis que le Brésil bénéficiera des fonds nécessaires pour augmenter sa production de viande bovine et d'autres produits agricoles destinés à l'exportation. Mais pour le climat, cette conversion massive des pâturages en plantations de soja et d'autres cultures est synonyme d'une nouvelle hausse des émissions et d'une déforestation accrue [29].

Minerva a déjà commencé à mettre son plan en œuvre. En partenariat avec Banco do Brasil et deux grandes entreprises spécialisées dans l'agriculture numérique, MyCarbon de Minerva déploie un programme PNCPD qui offre des prêts à faible taux d'intérêt aux éleveurs de bovins dans le but de « moderniser » leurs ranchs et de générer des crédits carbone [30].

Minerva célèbre l'exportation de cartons de bœuf étiquetés 'neutres en carbone' depuis son usine de transformation en Uruguay vers Israël, novembre 2023

Une tromperie qui gagne du terrain

Ce n'est pas en augmentant la production de bœuf, d'engrais et de pesticides que nous sortirons de la crise climatique, et encore moins en pratiquant le greenwashing pour d'autres combustibles fossiles et aliments transformés. L'agriculture carbone est présentée comme une solution pour réduire les émissions dans le système alimentaire, mais en réalité, elle est utilisée par Minerva et d'autres entreprises comme un substitut à cette réduction.

Cette réalité est particulièrement flagrante lorsque les crédits issus de l'agriculture carbone servent à compenser les émissions de combustibles fossiles d'entreprises telles que Saudi Aramco. Mais cela s'applique également aux programmes de compensations intégrées, largement adoptés par les entreprises agroalimentaires. Ces programmes permettent aux entreprises ayant des chaînes d'approvisionnement interconnectées de se regrouper, de mutualiser les coûts et de revendiquer ensemble des réductions d'émissions du Scope 3. Ceci explique la multiplication des collaborations en matière d'agriculture carbone entre les sociétés céréalières, comme ADM et Cargill, et les entreprises de transformation alimentaire, comme PepsiCo et Nestlé. Ces projets, souvent qualifiés d'« agriculture régénérative », ont pour objectif affiché non seulement de séquestrer le carbone, mais aussi de réduire les émissions et autres impacts environnementaux de l'agriculture industrielle (Voir Encadré : Du pareil au même ?)

Pourtant, dans la pratique, l'industrie reconnaît que ces programmes portent essentiellement sur des « absorptions » de carbone à court terme (c'est-à-dire la séquestration du carbone dans le sol) [31]. En effet, il suffit de quelques ajustements minimes, comme remplacer le labour par des pulvérisations de glyphosate (RoundUp) ou introduire des cultures de couverture en rotation, pour revendiquer une séquestration du carbone. En revanche, réduire durablement les émissions impliquerait de supprimer progressivement la majorité des intrants chimiques et de repenser entièrement la production agricole autour des marchés locaux, d'aliments nutritifs et d'une consommation modérée de viande et de produits laitiers. Une approche qu'aucune des grandes entreprises agroalimentaires n'est prête ni même en mesure d'envisager.

Il ne faut pas croire que les entreprises mettent en place des programmes d'agriculture carbone pour « orienter vers les agriculteurs et agricultrices le financement carbone dont ils ont tant besoin » (pour reprendre les termes du directeur général d'Agreena). Une étude sur les programmes d'agriculture carbone dans les États de l'Haryana et du Madhya Pradesh, en Inde, a révélé que ces programmes excluaient les agricultrices et les agriculteurs issus de castes marginalisées. Mais ces exclus ont peut-être eu de la chance. Parmi les plus grandes exploitations participant à ces programmes, 99 % n'ont reçu aucun avantage monétaire des crédits carbone, et beaucoup ont déclaré que leurs rendements avaient diminué. Il n'est pas surprenant que plus d'un quart des agriculteurs aient abandonné les programmes après la deuxième année [32].

Les conséquences de la crise climatique sur le système alimentaire mondial sont considérables. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour réduire les émissions du système alimentaire et restaurer la fertilité des sols, tout en réorganisant la production et la distribution alimentaires pour faire face aux perturbations de plus en plus graves causées par le changement climatique. Il existe de nombreux exemples dans le monde entier d'initiatives allant dans ce sens [33]. Mais les programmes d'agriculture carbone que les entreprises tentent de présenter comme des solutions climatiques illustrent une nouvelle fois leur incapacité à relever ce défi et soulignent la nécessité urgente de réduire leur pouvoir dans le système alimentaire.

| Du pareil au même ? Les entreprises qui tentent d'utiliser les crédits carbone dans le cadre de leurs objectifs de réduction des émissions sont confrontées à une forte résistance. Même le principal organisme de normalisation des entreprises, l'initiative Science Based Targets (SBTi), refuse toujours d'autoriser les sociétés à utiliser les crédits carbone pour compenser leurs émissions, malgré les pressions considérables exercées par les lobbies des entreprises [34]. Comme le reconnaît la SBTi, cela tient au fait que les crédits carbone ne peuvent être considérés comme équivalant à des réductions d'émissions (pour toute une série de raisons scientifiques et pratiques) et qu'ils sont susceptibles d'être utilisés par les entreprises pour retarder ou éviter les réductions réelles [35]. Cela signifie qu'une entreprise comme Microsoft ne devrait pas pouvoir obtenir l'aval du SBTi pour son plan « net zéro » si celui-ci inclut l'achat de crédits carbone provenant de projets de plantation d'arbres au Kenya pour compenser les émissions de ses centres de données. Curieusement, le SBTi fait une exception pour les crédits carbone produits dans la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise du secteur agricole, à condition qu'ils soient utilisés uniquement pour compenser les émissions de cette chaîne d'approvisionnement (Scope 3) [36]. Ces compensations sont souvent appelées « insets », et sont principalement générées par des programmes d'agriculture carbone qui prétendent séquestrer le carbone dans le sol. Par exemple, Nestlé peut compenser les émissions générées par les exploitations agricoles produisant du blé pour ses biscuits en utilisant les « insets » générés par ces mêmes exploitations (et d'autres) dans le cadre de programmes d'agriculture carbone parrainés par l'entreprise. La SBTi affirme que ces compensations intégrées « ne doivent pas être confondues avec les ''offsets'' » (compensations « classiques »), car elles ne peuvent être utilisées par les sociétés agroalimentaires que pour atteindre leurs objectifs de réduction des émissions au sein de leurs propres chaînes d'approvisionnement. Mais les « insets » issus de l'agriculture carbone de Nestlé posent les mêmes problèmes que les « offsets » générées par Microsoft dans le domaine de la plantation d'arbres. Ces deux types de compensations reposent sur une fausse équivalence entre les absorptions et les émissions, et tous deux sont clairement utilisés par les entreprises comme une alternative aux véritables réductions d'émissions. Quel que soit le nom qu'on lui donne – « insetting » ou « offsetting » – cela reste un mécanisme permettant aux entreprises de substituer des crédits carbone créés artificiellement à de véritables réductions d'émissions. En effet, Nestlé et d'autres membres du lobby des « insets » militent désormais pour des normes spécifiques à ce secteur qui permettraient aux entreprises d'utiliser des crédits carbone provenant de l'extérieur de leur chaîne d'approvisionnement (comme la plantation d'arbres au Kenya) pour compenser jusqu'à la moitié des émissions liées à leur chaîne d'approvisionnement, lorsque les « insets » ne suffisent pas [37]. |

[1] Voir les excellentes archives de REDD-Monitor pour lire un compte-rendu complet : https://reddmonitor.substack.com

[2] « Big brands green claims uncovered », BBC Panorama, mai 2024 : https://www.bbc.co.uk/programmes/m001zd68.

[3] Terrence McCoy, « How ‘carbon cowboys' are cashing in on protected Amazon forest », Washington Post, juillet 2024 : https://www.washingtonpost.com/world/interactive/2024/brazil-amazon-carbon-credit-offsets/ ; « Betrugsverdacht bei Klimaschutzprojekten », ZDF, mai 2024 : https://www.zdf.de/nachrichten/wirtschaft/unternehmen/shell-rosneft-omv-betrug-verdacht-klimaschutz-100.html

[4] Patrick Greenfield, « Ex-carbon offsetting boss charged in New York with multimillion-dollar fraud », The Guardian, octobre 2024 : https://www.theguardian.com/environment/2024/oct/04/ex-carbon-offsetting-boss-kenneth-newcombe-charged-in-new-york-with-multimillion-dollar

[5] Beth Newhart, « Shell faces backlash after local farmers counter claims about controversial campaign : 'We really cannot trust the industry' », TCD, janvier 2025 : https://www.thecooldown.com/green-business/shell-lng-carbon-neutral-liquid-natural-gas-promotion/ ; « Kenya : Landmark court ruling delivers devastating blow to flagship carbon offset project », Survival International, janvier 2025 : https://survivalinternational.org/news/14121

[6] Chris Lang, « Aspiration is under investigation by the Commodity Futures Trading Commission about the quality of its carbon offsets », REDD-Monitor, janvier 2025 : https://reddmonitor.substack.com/p/aspiration-is-under-investigation

[7] Mouvement mondial pour les forêts tropicales, « Les plantations d'arbres pour le marché du carbone : plus d'injustice pour les communautés et leurs territoires », juin 2024 : https://www.wrm.org.uy/fr/bulletins/numero-270

[8] GRAIN, « Des accapareurs de terres aux cowboys du carbone : nouvelle ruée sur les terres communautaires », septembre 2024 :https://grain.org/fr/article/7191

[9] GRAIN, « De l'accaparement des terres à l'accaparement des sols : le nouveau business de l'agriculture carbone », février 2022 : https://grain.org/fr/article/6814

[10] L'estimation provient de BloombergNEF : https://about.bnef.com/blog/unlocking-agricultural-carbon-market-opportunities/

[11] Bien que cela ne soit pas mentionné sur leur site web (https://regenagri.org/), d'après le registre des sociétés du Royaume-Uni, regenagri est détenu à 100 % par Solidaridad. Il existe également de nombreux programmes controversés de crédit carbone ciblant les émissions de méthane des petites fermes rizicoles en Asie, qui se concentrent sur la réduction des émissions et non sur la séquestration du carbone. Voir GRAIN, « La riziculture à faibles émissions de carbone : un permis de polluer aux dépens de la petite agriculture », juillet 2023 :https://grain.org/fr/article/7011

[12] GRAIN, « De l'accaparement des terres à l'accaparement des sols : le nouveau business de l'agriculture carbone », février 2022 : https://grain.org/fr/article/6814

[13] FOE International, « Solutions fondées sur la nature : les risques des marchés carbone des sols », juillet 2023 : https://www.foei.org/wp-content/uploads/2023/07/ATI-SFN-fiche3.pdf

[14] Cyril Brunner et al. « Durability of carbon dioxide removal is critical for Paris climate goals », Communications Earth & Environment volume 5, Article numéro : 645, 2024 : https://www.nature.com/articles/s43247-024-01808-7?utm_source=substack&utm_medium=email

[15] Le registre de crédits carbone volontaires Verra exige une garantie de 40 ans : https://verra.org/program-notice/reminder-new-vcs-program-rules-and-requirements-related-to-afolu-non-permanence-risk-tool-effective-january-1-2024/. Pour une analyse plus détaillée, voir GRAIN, « De l'accaparement des terres à l'accaparement des sols : le nouveau business de l'agriculture carbone », février 2022 : https://grain.org/fr/article/6814

[16] Muhammad Junaid Nazir et al. Harnessing soil carbon sequestration to address climate change challenges in agriculture, Soil & Tillage Research 237, 2024 : https://doi.org/10.1016/j.still.2023.105959 ; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706122001173?pes=vor&utm_source=wiley&getft_integrator=wiley ; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.16570

[17] GRAIN, « Nouvelle affiche sur l'alimentation et la crise climatique », 2024, https://grain.org/fr/article/7131

[18] Voir, par exemple, la documentation de Gold Standard : https://globalgoals.goldstandard.org/documents/methodology/15-agriculture/ et https://www.goldstandard.org/publications/scope-3-value-chain-interventions-guidance

[19] « Agreena achieves Verra registration landmark for soil carbon market, » Agreena, janvier 2025 : https://agreena.com/news/press-release-agreena-achieves-verra-registration-landmark-for-soil-carbon-market/

[20] Voir le document descriptif de projet sur le Registre de Verra : https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/4022

[21] « Amid war, Ukrainian firm readies to sell first soil credits », QCI, juillet 2023 : https://www.farmlandgrab.org/post/31671-amid-war-ukrainian-firm-readies-to-sell-first-soil-credits

[22] Pour plus d'informations sur Al Dahra et l'implication d'ADQ dans l'agriculture, voir GRAIN, « Des terres à la logistique : le pouvoir croissant des Émirats arabes unis dans le système alimentaire mondial », juillet 2024 : https://grain.org/fr/article/7173

[23] « Al Dahra and Agreena announce carbon farming project on the EU's largest arable farm at COP28 », Agreena, décembre 2023 : https://agreena.com/news/al-dahra-partnership

[24] SALIC détient 32 % de Minerva. Pour plus de détails sur l'implication de Minerva dans la déforestation et l'accaparement de terres, voir Bruna Bronoski, « Segundo maior frigorífico brasileiro lucra na Bolsa com lavagem de gado, desmatamento ilegal e pressão sobre terra indígena », O Joio e o Trigo, janvier 2025 : https://ojoioeotrigo.com.br/2025/01/segundo-maior-frigorifico-brasileiro-lucra-na-bolsa-com-lavagem-de-gado-desmatamento-ilegal-e-pressao-sobre-terra-indigena/

[25] Alassandra Mello, « Yara fecha parceria com My Carbon, da Minerva », AgFeed, avril 2024 : https://agfeed.com.br/esg/yara-fecha-parceria-com-my-carbon-da-minerva-para-recuperar-areas-degradadas/# ; « BRANDT, MyCarbon launch ‘Revitalis' program to boost regenerative and sustainable agriculture in Brazil », AgriculturePost, juillet 2024 : https://agriculturepost.com/international/brazil/brandt-mycarbon-launch-revitalis-program-to-boost-regenerative-and-sustainable-agriculture-in-brazil/

[26] « Minerva Foods exported the first batch of carbon-neutral meat to US », euromeat, novembre 2024 : https://www.euromeatnews.com/Article-Minerva-Foods-exported-the-first-batch-of-carbon-neutral-meat-to-US/5873

[27] « Saudi Aramco Buys Carbon Credits At Largest-Ever Auction », OilPrice, janvier 2023 : https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Saudi-Aramco-Buys-Carbon-Credits-At-Largest-Ever-Auction.html

[28] Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas em Sistemas de Produção Agropecuários e Florestais Sustentáveis (PNCPD). Voir ANBA, « Saudi Arabia to partner up with Brazil to rebuild pastures », juillet 2023 : https://anba.com.br/en/saudi-arabia-to-partner-up-with-brazil-to-rebuild-pastures/

[29] Pour en savoir plus, voir GRAIN, « Whipping up disaster : how Brazil became a lab for financial agro-investments », mai 2024 : https://grain.org/e/7138

[30] « Banco do Brasil partners with startups to modernize beef cattle farming, » Planeta Campo, janvier 2024 : https://planetacampo.canalrural.com.br/pecuaria/banco-do-brasil-parceria-moderniza-pecuaria/

[31] L'organisation mise en place par la filière, l'International Platform for Insetting, déclare elle-même que « la plupart des avantages climatiques de la compensation carbone intégrée sont des absorptions, c'est-à-dire du CO2 qui est séquestré dans la biomasse ou dans la matière organique du sol ». Voir en anglais sur : https://www.insettingplatform.com/wp-content/uploads/2022/03/IPI-Insetting-Guide.pdf

[32] Adeeth Cariappa et al., « Carbon farming in India : are the existing projects inclusive, additional, and permanent ? », Climate Policy, octobre 2024 : https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14693062.2024.2416497#d1e422

[33] GRAIN, « Nouvelle affiche sur l'alimentation et la crise climatique », 2024, https://grain.org/fr/article/7131

[34] Chris Lang, « 'Various types of carbon credits are ineffective,' says the Science Based Targets initiative », REDD-Monitor, juillet 2024 : https://reddmonitor.substack.com/p/various-types-of-carbon-credits-are

[35] Déclaration conjointe, « Why carbon offsetting undermines climate targets », juillet 2024 : https://newclimate.org/sites/default/files/2024-07/Joint-CSO-Statement-Offsetting.pdf

[36] SBTi, « Carbon removals in Forest, Land and Agriculture (FLAG) Pathways », septembre 2022 : https://sciencebasedtargets.org/blog/carbon-removals-in-forest-land-and-agriculture-flag-pathways

[37] Selon la Norme du programme de compensations intégrées (Insetting Programme Standard) de la International Platform for Insetting : « Dans le cas où les projets de compensation carbone intégrée ne couvrent pas la totalité de l'atténuation de l'empreinte de GES de l'organisation, cette dernière a le droit d'acheter des crédits de compensation pour combler l'écart. Ces crédits doivent être certifiés selon une norme reconnue (VCS, Gold Standard, Plan Vivo, Solidarity Reforestation). La proportion de compensations intégrées par rapport aux compensations classiques (« insets vs. offsets ») doit représenter au minimum 50 % de l'empreinte carbone de l'organisation pour que celle-ci puisse déclarer qu'elle a réalisé une compensation intégrée de ses émissions. »https://www.insettingplatform.com/wp-content/uploads/2020/09/INSETTING_PROGRAM_STANDARD_IPS_V2.0_Final.pdf